Zyklus & Wechseljahre: Wissensdefizite erkennen und in der Therapie nutzen

Wie häufig fragen wir in der Psychotherapie die Patientinnen nach ihrem Zyklus? Vermutlich bisher eher selten. Dabei spielt es für Psychotherapeut:innen eine entscheidende Rolle, in welchem Zyklus- und Lebensabschnitt sich das Gegenüber befindet, denn beides hat Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit, emotionale Spannkraft, Frustrationstoleranz, Reflexionsfähigkeit und viele weitere psychische Aspekte.

Während die Medizin den weiblichen Zyklus physiologisch primär in zwei Phasen unterteilt, die Follikel- und Lutealphase, stellt sich die psychologische Situation menstruierender Menschen differenzierter dar. Psychologisch betrachtet kann der weibliche Zyklus in insgesamt vier Phasen gegliedert werden:

- Die Phase der Menstruation,

- die Phase vor dem Eisprung,

- die Eisprungphase sowie

- die Phase vor der nächsten Menstruation.

Subjektives Erleben, Bedürfnisse, Energielevel, Interaktionsverhalten, Verarbeitung von Kognition und Emotion, Stresstoleranz sowie die allgemeine Affektregulation sind während dieser Phasen deutlich unterschiedlich ausgeprägt.

Zykluswissen kann entlasten und die Selbstfürsorge stärken

Nochmal anders wird es, wenn der Zyklus im Rahmen der Perimenopause – im alltäglichen Sprachgebrauch besser bekannt als „Wechseljahre“ - durch die hormonelle Umstellung unregelmäßig wird. Das Wissen darum kann von Betroffenen als entlastend erlebt werden und dazu dienen, sich selbst besser zu verstehen und die jeweiligen eigenen Bedürfnisse selbstfürsorglich zu bedienen. Auch für Angehörige kann Zykluswissen entlastend sein. Schauen wir uns das Ganze also etwas genauer an und bedenken, dass sich der wesentliche Lebensabschnitt hormonell betrachtet von der Menarche (erste Menstruationsblutung) bis zur Menopause (letzte Menstruationsblutung) und darüber hinaus erstreckt.

Bereits als Embryo im Mutterleib verfügen werdende Frauen über eine bestimmte Anzahl Eizellen, die ab der Pubertät Monat für Monat reifen und für eine potentielle Befruchtung vorbereitet werden. Die Gebärmutterschleimhaut baut sich dafür parallel auf - und wieder ab, falls es zu keiner Befruchtung gekommen ist. Dieser Prozess geschieht nicht zufällig, sondern durch ein System aus verschiedenen Hormonen, die wie ein feinabgestimmtes Uhrwerk zusammenarbeiten. Dies hat nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern auch psychologische. Wenn über Erstere schon kaum gesprochen wird, dann ist über Letztere erst recht (noch) kaum etwas bekannt. Doch nun erst einmal von vorne …

Hormone verändern das Befinden und die Leistungsfähigkeit

Während der Menstruationsphase befinden sich die weiblichen Sexualhormone auf dem Tiefpunkt. Deshalb können sich Mädchen und Frauen weniger leistungsfähig und müde fühlen sowie das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug haben. Nach der Menstruation steigen die sogenannten Estrogene an, zu welchen Estradiol (das am meisten bekannte Hormon dieser Gruppe) gehört. Estradiol moduliert Dopamin, Serotonin und Noradrenalin – weitere Hormone -, die Einfluss auf die Stimmung und den Antrieb eines Menschen haben. Durch deren Anstieg kann es in dieser Phase zu einer Stimmungsaufhellung und Antriebssteigerung sowie zu positiven Effekten auf das Selbstwertgefühl kommen. In dieser Phase wird das Erinnerungsvermögen stimuliert und das logische Denken erleichtert – ideale Voraussetzungen, um Neues zu lernen.

Es folgt die Eisprungphase, in welcher das Estradiol und zusätzlich auch das Testosteron – das männliche Sexualhormon – ihren Höhepunkt erreichen. Psychologisch betrachtet, kann dies durch das Testosteron ein sehr von Kraft und Umsatzstärke geprägter Zeitraum sein - durch das Estradiol zugleich eine sehr diplomatische, verständnisvolle, mitfühlende und liebende Phase.

Wenn ein Eisprung stattgefunden hat, wird aus dem zurückbleibenden Gelbkörper ein weiteres wichtiges Hormon gebildet, nämlich das Progesteron. Progesteron steigt nun in der Phase vor der nächsten Menstruation an und erreicht seinen Höhepunkt. Dieses Hormon ist bekannt für seine beruhigende, angstlösende und schlafanstoßende Wirkung. In dieser Phase kann der Zugang zu den eigenen Bedürfnissen klarer sein, die Intuition spürbarer, die innere Schaffenskraft hoch und die Sprache direkter. Gleichzeitig erleben viele Mädchen und Frauen diese Phase als äußerst herausfordernd: mit Stimmungsschwankungen, Angespanntheit, Unwohlsein und vielen weiteren möglichen Anzeichen, was häufig auch als Prämenstruelles Syndrom (PMS) beschrieben wird. In der Psychiatrie und Psychotherapie gibt es darüber hinaus das Phänomen der Prämenstruellen Dysphorischen Störung (PMDS), bei der die Symptome das Ausmaß einer klinisch relevanten depressiven Affektlage oder anderer Zustandsbilder annehmen.

Hormonell betrachtet, sind Frauen nicht dafür geschaffen, jeden Tag dieselbe Leistungsfähigkeit und Effizienz zu erbringen. Es kann entsprechend auch nicht erwartet werden, dass es Frauen jeden Tag gleich geht.

Der weibliche Zyklus wurde in der Medizin lange pathologisiert

Könnte es nun sein, dass Unwohlsein im Zusammenhang mit dem Zyklus oder Zyklusstörungen wie PMS und PMDS deshalb entstehen, weil wir Menschen verlernt haben, im Einklang mit unserer zyklischen Natur zu leben? Geschichtlich betrachtet wäre es nicht das erste Mal, dass Phänomene im Zusammenhang mit der Gebärmutter als Pathologie betrachtet werden. Im 4. Jahrhundert v. Chr., zu Zeiten von Hippokrates, bestand die Annahme, dass die Gebärmutter (griechisch „hystera“) durch den Körper wandert und deshalb bei Frauen „störende Auffälligkeiten“ auftreten, was als „Hysterie“ bezeichnet wurde. Bis ins 20. Jahrhundert hinein hielt sich die Annahme, dass der weibliche Körper ein gefährlicher Sitz geistiger und körperlicher Krankheiten sei. Was wäre, wenn nun auch im Zusammenhang mit PMS und PMDS eine eigentlich natürliche Zyklusphase als affektive Störung diagnostiziert und teilweise medikamentös behandelt wird, um im Sinne patriarchalischer Strukturen dafür zu sorgen, dass Frauen (wieder) möglichst fürsorglich und angepasst sind?

Ängste, Unruhe und Schlafstörungen können hormonell bedingt sein

Für die psychotherapeutische Praxis ist es hoch relevant, die eben erwähnten Eigenschaften der weiblichen Sexualhormone und deren Einfluss auf die verschiedenen Zyklusphasen und damit auch auf die Psyche zu kennen. Im Rahmen der Perimenopause nehmen nämlich die ohnehin bestehenden hormonellen Schwankungen noch einmal zu. Durch den Rückgang der Eizellreserve ab dem 35. Lebensjahr kommt es zu immer weniger Eisprüngen und dadurch auch zu einer geringeren Bildung von Progesteron - dadurch entfällt seine natürliche sedierende, angstlösende und schlafanstoßende Wirkung. In der psychotherapeutischen Praxis begegnen uns regelmäßig Frauen in der Lebensmitte, die über plötzlich auftretende Ängste, Schlafstörungen oder Unruhe klagen. Im weiteren Verlauf beginnen auch die Estrogene zu schwanken und sind mal sehr stark und dann wiederum sehr niedrig ausgeprägt. Dies hat unter anderem Auswirkungen auf die Konzentration und kognitive Leistungsfähigkeit. Frauen beklagen in diesem Zusammenhang oftmals sogenannten „Brain Fog“ oder äußern, dass sie nicht mehr so belastbar und leistungsfähig seien wie früher. Manche überlegen gar, deshalb beruflich kürzer zu treten.

Mangelndes Zykluswissen erhöht das Risiko für Fehldiagnosen

Werden solche Schilderungen einzig durch die psychiatrische und pyschotherapeutische Brille betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass den Hilfesuchenden nicht genügend Rechnung getragen wird. Denn das Risiko für Fehldiagnosen wie Burnout, Depression, Angststörungen oder Insomnie ist erhöht, wenn die hormonellen Einflüsse im Rahmen des Zyklus’ sowie der Perimenopause nicht berücksichtigt werden. Gleichzeitig ist wissenschaftlich belegt, dass die Perimenopause ein vulnerables biopsychosoziales Zeitfenster ist, in welchem sich psychische Zustandsbilder erstmalig manifestieren oder bereits bestehende weiter exazerbieren können.

Es ist zu empfehlen, bei geschilderten Symptomen gemeinsam mit der Patientin zu prüfen, ob es sich tatsächlich um Symptome mit Krankheitswert handelt, oder ob diese als natürliches Produkt der zyklischen Natur zu verstehen sind. Dafür stehen neben einer sorgfältigen Anamneseerhebung inklusive Zyklusanamnese auch diagnostische Hilfsmittel wie der Fragebogen Meno-D oder die MRS (Menopause Rating Scale) zur Verfügung. Weiter empfiehlt es sich, mit einem Zyklustagebuch zu arbeiten und die Hilfesuchenden anzuleiten, ein solches während mindestens drei Monaten zu führen, um wiederkehrende Muster, die verschiedenen Phasen im Zyklus und Besonderheiten zu entdecken sowie einen möglichst umfassenden, differenzierten Überblick zu erhalten. Mit Hilfe einer solchen Einordnung und Entwicklung von Verständnis für das, was im Körper passiert, können der Umgang mit möglichen Symptomen verbessert, im Idealfall der Leidensdruck verringert sowie die verschiedenen Zyklusphasen für die Therapie sowie das (Berufs-)Leben der Frauen genutzt werden.

Zyklusphasen für den Therapieprozess nutzen

Wie du Zykluswissen innerhalb der Psychotherapie berücksichtigen und Frauen empowern kannst:

- Frage bei der Anamneseerhebung nach dem Zyklus: Wie erlebt die Patientin ihren Zyklus? Wo befindet sich die Patientin gerade in ihrem Zyklus?

- Prüfe Differentialdiagnosen: Ist die geschilderte Symptomatik Teil des natürlichen Zyklus oder eine pathologische Auffälligkeit?

- Psychoedukation zu den einzelnen Zyklusphasen

- Passe therapeutische Interventionen ggf. an Zyklusphase an: z. B. Ressourcenaktivierung in der Phase nach der Menstruation

- Prüfe bei einer medikamentösen Einstellung ggf. eine zyklusabhängige Dosierung

- Beziehe nahe Bezugspersonen ein und vernetze Dich interdisziplinär mit Psychiatrie, Gynäkologie, Endokrinologie und Hausarztmedizin.

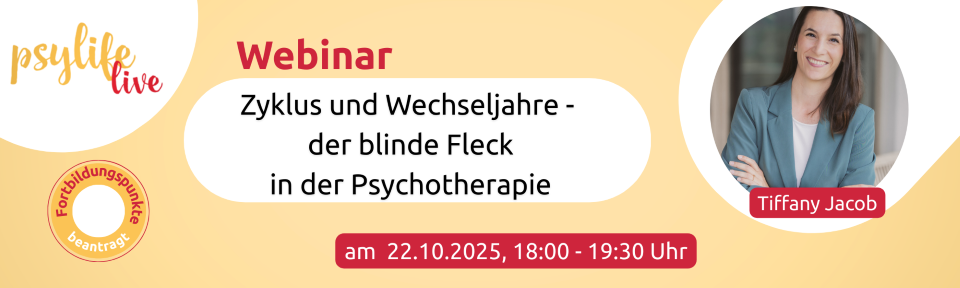

Der Artikel hat dich neugierig gemacht und du möchtest noch mehr zum Stellenwert von Zyklus und Wechseljahren für die Psychotherapie erfahren? Dann melde dich direkt für unser Webinar an!