Warum du Social Media in die psychotherapeutische Arbeit integrieren solltest

Social Media ist ein fester Bestandteil der Lebenswelt unserer Patient:innen. Ob Druck zur Selbstoptimierung, soziale Konflikte, Einsamkeit oder Stress durch ständige Erreichbarkeit: Die Auswirkungen sind vielfältig – bei Kindern und Jugendlichen ebenso wie bei Erwachsenen, weiß Sven Steffes-Holländer. Im psylife-Interview erklärt der Facharzt für Psychosomatische Medizin & Psychotherapie, weshalb der Einbezug von Social Media in die therapeutische Arbeit unverzichtbar ist und wie er gelingt.

Inwiefern begegnet Ihnen das Thema Social Media in Ihrer Arbeit?

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht jemand von Schwierigkeiten mit Bildschirmzeiten, von Konflikten in der Partnerschaft wegen ständiger Online-Präsenz oder vom Druck zur Selbstoptimierung erzählt. Besonders junge Menschen bringen Social Media ganz selbstverständlich in ihre Geschichten ein, etwa wenn es um Mobbing oder den eigenen Körper geht. Aber auch Erwachsene spüren die Belastung, etwa durch ständige Erreichbarkeit oder den Druck, beruflich präsent sein zu müssen. Ich erlebe Social Media also nicht als Randthema, sondern als Querschnittsthema: Es beeinflusst u. a. Selbstwert, Beziehungen und den Umgang mit Stress. Wer heute therapeutisch arbeitet, kommt an Social Media nicht vorbei.

Welche konkreten psychischen Auswirkungen beobachten Sie bei Menschen, die viel Zeit in sozialen Medien verbringen?

Häufig berichten Betroffene von innerer Unruhe, Konzentrationsproblemen und dem Gefühl, kaum noch abschalten zu können. Besonders auffällig ist, wie stark der Schlaf darunter leidet. Viele schauen spät abends oder nachts noch aufs Handy und sind am nächsten Tag erschöpft. Dazu kommt, dass der ständige Wechsel zwischen Posts, Nachrichten und Videos die Aufmerksamkeit fragmentiert. Für einige bleibt es ein lästiger Nebeneffekt, für andere kann daraus eine ernsthafte Belastung entstehen, bis hin zu depressiven Verstimmungen oder Angstsymptomen. Studien zeigen hier durchaus Zusammenhänge, auch wenn Social Media nicht allein „schuld“ ist, sondern vorhandene Verletzlichkeiten verstärkt.

Zum Beispiel, wenn bereits Selbstwertprobleme bestehen und man sich mit anderen auf Plattformen wie Instagram oder TikTok vergleicht.

Der soziale Vergleich ist ein Kernmechanismus von Social Media, und er kann sehr belastend sein. Psychologisch sprechen wir von „upward comparison“, also dem Vergleich mit Menschen, die vermeintlich besser, schöner oder erfolgreicher sind. Während wir im echten Leben auch die Schwächen und Unvollkommenheiten anderer wahrnehmen, sehen wir online fast ausschließlich inszenierte Idealbilder. Das kann dazu führen, dass Menschen ihr eigenes Leben als ungenügend empfinden. Jugendliche sind hier besonders gefährdet, weil sie ihr Selbstwertgefühl erst entwickeln und schnell das Gefühl bekommen, nicht mithalten zu können. Aber auch Erwachsene sind nicht immun. Viele berichten von subtilen Selbstzweifeln, wenn sie zu lange scrollen.

Warum fällt es so schwer, sich von diesen „perfekten“ Darstellungen nicht beeinflussen zu lassen?

Das liegt an einem tief verankerten Bedürfnis: Wir wollen wissen, wo wir im Vergleich zu anderen stehen. Dieses Orientierungsverhalten hat evolutionär viel Sinn gemacht, in kleinen Gruppen war es sogar überlebenswichtig. Heute aber werden wir mit einer Flut an scheinbar perfekten Bildern konfrontiert, die nichts mehr mit Realität zu tun haben. Likes und Follower wirken wie objektive Maßstäbe für Wert, obwohl sie es nicht sind. Rational wissen das viele, aber emotional wirkt es trotzdem. Ich sage oft im Gespräch: „Sie vergleichen Ihr normales Leben mit den besten fünf Sekunden eines anderen.“ Wenn das bewusst wird, entsteht oft schon Erleichterung.

Welche Rolle spielt die sogenannte FOMO (Fear of Missing Out)?

FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, ist ein zentraler Treiber für die ständige Nutzung. Niemand möchte das Gefühl haben, ausgeschlossen zu sein, während andere „dabei“ sind. Diese Angst erzeugt Stress und führt dazu, dass Menschen ständig ihr Handy checken. Kurzfristig beruhigt das, aber langfristig verstärkt es Unruhe, Nervosität und auch Einsamkeit. Viele meiner Patient:innen beschreiben genau diesen Teufelskreis: Sie sind ständig online, fühlen sich aber trotzdem leer und abgehängt. FOMO ist ein gutes Beispiel dafür, wie Social Media psychologische Bedürfnisse anspricht, aber nicht nachhaltig erfüllt.

Wie wirken Instagram, TikTok & Co. neurobiologisch?

Social Media aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn, ähnlich wie Glücksspiel. Jeder Like, jede Nachricht setzt einen kleinen Dopamin-Kick frei. Besonders wirksam ist, dass diese Belohnungen unvorhersehbar sind. Dadurch bleibt das Gehirn ständig in Erwartungshaltung. Langfristig kann das die Fähigkeit beeinträchtigen, auf Belohnungen zu warten und Impulse zu kontrollieren.

Das bedeutet auch: Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet, weil ihr Gehirn sich noch in Entwicklung befindet.

Die Belohnungssysteme reifen schneller als die Kontrollmechanismen im Frontallappen. Das bedeutet: Sie sind sehr empfänglich für kurzfristige Belohnungen, haben aber noch nicht die Fähigkeit, sie gut zu regulieren. Social Media nutzt genau dieses „Entwicklungsfenster“ aus. Deshalb sehen wir hier häufiger Probleme wie Suchtverhalten oder Konzentrationsstörungen.

Welche langfristigen Folgen sind denkbar?

Wer schon früh lernt, dass Anerkennung vor allem von außen - in Form von Likes - kommt, hat es später schwerer, innere Motivation aufzubauen. Das Risiko für depressive Symptome, Ängste und Abhängigkeiten steigt. Auch die Fähigkeit, sich längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren, kann leiden. Nicht jede:r Betroffene entwickelt solche Folgen, aber je früher und intensiver die Nutzung, desto größer ist das Risiko.

Interessant ist, dass nicht allein die Dauer der Nutzung entscheidend ist, sondern die Art. Passives Scrollen, also nur konsumieren, wirkt sich deutlich negativer aus als aktiver Austausch. Gespräche mit Freund:innen können sogar stützen, wenn sie online stattfinden. Ein weiterer Befund neuer Studien ist, dass Algorithmen bestimmte Inhalte bevorzugen - oft die besonders emotionalen, wie extreme Schönheitsideale oder Hassbotschaften. Das verstärkt psychische Belastungen noch einmal zusätzlich.

Wann wird das Thema Social Media klinisch relevant?

Sobald die Nutzung nicht mehr gesteuert werden kann und das reale Leben darunter leidet. Ein Beispiel sind Jugendliche, die so viel Zeit online verbringen, dass Schule und Freundschaften in den Hintergrund treten. Manche schlafen nachts kaum, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen, und sind tagsüber nicht leistungsfähig. Andere entwickeln massive Selbstwertprobleme oder depressive Symptome im Zusammenhang mit Online-Erfahrungen. Spätestens wenn soziale, schulische oder berufliche Funktionen beeinträchtigt sind, sprechen wir von einer klinisch relevanten Störung.

Wie binden Sie Social Media in Ihre therapeutische Arbeit ein?

Social Media ist fester Bestandteil der Anamnese. Ich frage oft gezielt nach Dauer, Art und Funktion der Nutzung. Im therapeutischen Prozess kann es sehr wertvoll sein, konkrete Situationen zu besprechen: Was löst ein bestimmter Post aus? Welche Gefühle tauchen beim Scrollen auf? Hinter der Nutzung stehen oft Bedürfnisse nach Anerkennung, Zugehörigkeit oder Ablenkung. Wir arbeiten daran, diese Bedürfnisse bewusster wahrzunehmen und alternative Wege zu finden, sie zu erfüllen. Praktisch erproben wir auch digitale Routinen, zum Beispiel feste Handy-freie Zeiten oder ein „Digital Detox light“. Für viele ist es eine enorme Entlastung, wenn sie spüren, dass sie die Kontrolle zurückgewinnen können.

Welche Wirkung hat solch ein Digital Detox?

Schon nach wenigen Tagen berichten viele über positive Veränderungen: besserer Schlaf, mehr Ruhe und Klarheit, weniger Druck. Am Anfang ist der Verzicht oft schwer, weil der Griff zum Handy so automatisiert ist. Deshalb arbeite ich gerne mit kleinen Schritten, etwa „digitale Inseln“ im Alltag, an denen man bewusst offline ist. Wenn Menschen dann erleben, dass es ihnen guttut, wächst die Bereitschaft, längerfristige Veränderungen umzusetzen. Dieser Erfahrungswert ist oft überzeugender als jede theoretische Erklärung.

Wie können wir Menschen helfen, gesunde Grenzen zu setzen?

Der erste Schritt ist immer Bewusstsein: Viele wissen gar nicht, wie oft sie ihr Handy in die Hand nehmen. Danach helfen Routinen wie feste Offline-Zeiten oder handyfreie Räume, zum Beispiel im Schlafzimmer. Wichtig ist, gemeinsam mit den Betroffenen Strategien zu entwickeln, die in ihren Alltag passen. Besonders bei jungen Erwachsenen ist es hilfreich, Social Media nicht nur negativ zu bewerten, sondern einen bewussten und ausgewogenen Umgang zu fördern.

Da soziale Medien auch positive Effekte haben können!

Social Media kann eine Ressource sein. Viele Menschen finden dort Gemeinschaft, die sie im Alltag vielleicht nicht erleben, etwa in Selbsthilfegruppen oder Nischen-Communities. Gerade für Menschen mit seltenen Erkrankungen oder besonderen Lebenslagen ist das eine wertvolle Unterstützung. Auch Freundschaften können über Social Media entstehen oder gepflegt werden, insbesondere wenn räumliche Distanz eine Rolle spielt. Wichtig dabei ist, dass diese Kontakte nicht an die Stelle realer Begegnungen treten, sondern sie ergänzen – andernfalls kann Social Media Einsamkeit und soziale Isolation verstärken.

Gibt es spezielle psychotherapeutische Ansätze für einen gesunden Umgang mit den Plattformen?

Die gibt es, und sie werden immer relevanter. Achtsamkeitsübungen sind sehr wirksam, um automatische Nutzungsmuster zu unterbrechen. In der kognitiven Verhaltenstherapie geht es darum, verzerrte Vergleiche bewusst zu machen und neue Denkweisen zu entwickeln. In Gruppen profitieren viele vom Austausch: Alle merken schnell, dass sie nicht allein mit dem Problem sind, das allein kann schon entlasten.

Wie sehen Sie die Entwicklung in den nächsten zehn Jahren?

Ich denke, Social Media wird sich noch stärker mit unserem Alltag verweben - durch künstliche Intelligenz, neue Plattformen und vielleicht auch immersive Formate. Ob das zu mehr Belastung oder zu einem bewussteren Umgang führt, hängt davon ab, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Wir brauchen Medienkompetenz, klare Regeln und auch Strukturen, in denen Menschen offline zusammenkommen. Meine Hoffnung ist, dass Social Media stärker als Gestaltungsraum genutzt wird - nicht nur als Bühne, mehr als Ort echter Begegnung.

Vielen Dank für das Gespräch!

Über Sven Steffes-Holländer:

Sven Steffes-Holländer ist Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Sozialmediziner und Klinischer Supervisor (DGPPN). Als Ärztlicher Direktor der Heiligenfeld Kliniken und Chefarzt der Heiligenfeld Klinik Berlin leitet er eine renommierte psychosomatische Klinikgruppe. Zudem engagiert er sich als Vorstand der Akademie für Psychosomatische Medizin (APM) Berlin, moderiert den Heiligenfeld Kongress und ist Lehrbeauftragter für Psychotherapiewissenschaften der Sigmund-Freud-PrivatUniversität Berlin. Seine therapeutischen Schwerpunkte sind die Behandlung junger Erwachsener sowie beruflicher Traumatisierung.

Weitere Informationen findest du unter: www.steffeshollaender.de

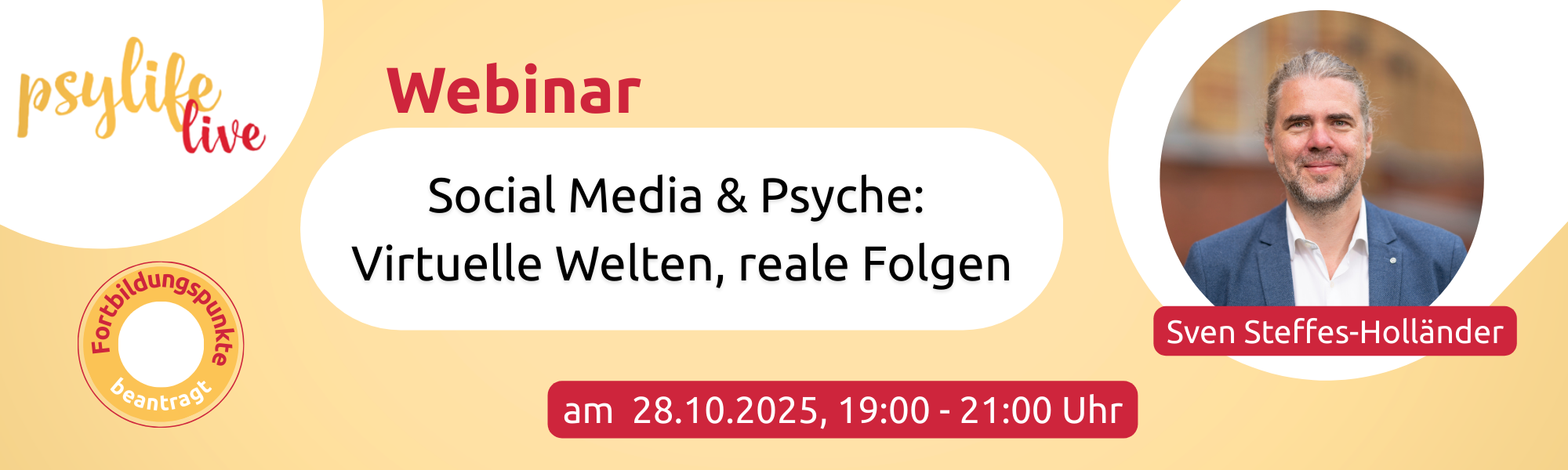

Wenn du noch tiefer in das Thema, wie du Social Media in die therapeutische Arbeit einbinden kannst, eintauchen willst, ist unser Webinar genau das Richtige für dich: