Trauer als Diagnose? Erkenntnisse für die therapeutische Praxis

Trauer ist eine menschliche Erfahrung, der sich jede:r im Laufe des Lebens gegenübersieht. Sie stellt eine natürliche Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen dar und ist somit essenzieller Bestandteil des Lebens. In diesem Artikel werden die Symptome und die Diagnostik von Trauerprozessen auf der Grundlage klinischer Diagnosesysteme beleuchtet. Besondere Beachtung findet die Gegenüberstellung von erwartbaren Trauerreaktionen und den Kennzeichen der Depression, um einen Überblick zur Differenzierung zu geben.

Die Natur der Trauer

Ein wesentlicher Aspekt der Trauer ist ihre Unberechenbarkeit. Sie verläuft nicht linear und variiert in ihrer Intensität stark von Person zu Person. Zudem ist Trauern ein höchst individuelles Erlebnis. Jeder Mensch hat seine eigene Art, mit Verlusten umzugehen, und benötigt unterschiedlich viel Zeit, um diesen Prozess zu durchlaufen. Die Einstellung zum Sterben und dem Tod ist auch ein sozialer, kultureller und religiöser Prozess. Der Umgang mit „Abschied“ wird also nicht nur von der individuellen Einstellung bestimmt, sondern hängt vom Verständnis von sich und der Welt im Sinne der religiösen und kulturellen Prägung ab. Diese grundlegenden Facetten der Trauer verdeutlichen ihre Komplexität, die in der Begleitung von Hinterbliebenen beachtet werden sollte.

Die Symptomatik der Trauer

Um die Trauer in der therapeutischen Arbeit umfassend zu verstehen, ist es unerlässlich, deren Merkmale zu betrachten. Die Manifestation von Trauer zeigt sich in einem breiten Spektrum psychischer und physischer Symptome, die von Traurigkeit und Angst bis hin zu körperlichen Beschwerden reichen können.

Psychovegetative Symptome

Ein zentrales Element der Trauersymptomatik bildet die Schmerzerfahrung, welche sich sowohl auf emotionaler als auch auf körperlicher Ebene zeigt. Der Trennungsschmerz wird von Trauernden als physisch spürbar beschrieben. Besonders bemerkenswert ist das Auftreten von Hyperalgesie. Diese äußert sich durch eine gesteigerte Schmerzempfindlichkeit. Zusätzlich gibt es das Phänomen der Analgesie. Diese zeigt sich in einer verminderten oder fehlenden Schmerzwahrnehmung, die in Kohärenz zur emotionalen Taubheit steht. Klient:innen berichten auch von einem Herzschmerz, der teilweise als Vernichtungsschmerz, ähnlich einem Infarktgeschehen, beschrieben wird. Vegetative Symptome, wie Appetitlosigkeit bis hin zu Übelkeit und Erbrechen, werden nahezu immer erlebt.

Vielfalt negativer Emotionen

Neben der erwartbaren Traurigkeit treten intensive Emotionen von Wut und Zorn auf, die sich sowohl gegen das Schicksal als auch gegen konkrete Personen oder Umstände richten können. Der initiale Schock des Verlustes kann dabei zu einem temporären emotionalen Taubheitsgefühl führen, das allmählich einer facettenreichen intensiven Gefühlserfahrung weicht.

Vermeidungsverhalten

Betroffene entwickeln häufig elaborate Strategien, um schmerzhafte Erinnerungen oder Konfrontationen mit dem Verlust zu umgehen. Das Vermeidungsverhalten kann sich auf konkrete Orte, Gegenstände oder soziale Situationen beziehen, die mit dem Verstorbenen in Verbindung stehen. Obwohl dieses Verhalten kurzfristig als Schutzmechanismus dienen kann, birgt es das Risiko, den natürlichen Trauerprozess zu behindern, in sich.

Kognitive Veränderungen

Trauer kann zu kognitiven Einbußen führen, darunter Konzentrationsstörungen und dem Erleben von Zeitverzerrung. In Krisensituationen ist die Wahrnehmung von Zeit stark verändert; Minuten können wie Stunden erscheinen, was die Alltagsbewältigung erheblich erschwert. Daneben fällt es schwer, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Zudem sind Störungen der Gedächtnisfunktion in Form von Amnesie oder Hyperamnesie zu beobachten, wobei letztere sich in einer übermäßig intensiven Erinnerung an den Verstorbenen äußern kann.

Dissoziative Symptome

Klinische Aufmerksamkeit benötigen dissoziative Symptome, die im Rahmen des Trauerprozesses auftreten können. Klient:innen berichten von einer Art „taubem“ Zustand, der unmittelbar nach dem Überbringen der Todesnachricht eingesetzt hat. Auch Phänomene der Derealisation, bei der die Umgebung als unwirklich oder fremd erlebt wird, werden von Trauernden häufig beschrieben.

Halluzinatorische Erfahrungen

Ein interessanter Aspekt der Trauermerkmale sind halluzinatorische Erfahrungen, die eine besondere diagnostische Einordnung erfordern. Anders als bei psychotischen Störungen werden diese Erlebnisse, bei denen etwa die Präsenz des Verstorbenen wahrgenommen oder dessen Stimme gehört wird, nicht als pathologischer Bestandteil verstanden. Sie können sogar eine adaptive Funktion im Rahmen der Verlustverarbeitung erfüllen.

Diese Symptome sind zunächst als Verarbeitungsmechanismen und nicht als Warnsignale für einen pathologischen Trauerverlauf zu verstehen. Daher kann die Normalisierung dieser Erfahrungen den Betroffenen helfen, ihre Situation besser zu verstehen, körperliche und emotionale Empfindungen einzuordnen und so in ihren Alltag zu integrieren. Die Unterscheidung zu klinisch relevanten Störungsbildern bedarf allerdings einer differenzierten Betrachtung.

Trauer als Krankheitsbild?

In den Fachgesellschaften wird diskutiert, ob eine pathologische Trauer als eigenständiges Krankheitsbild feststellbar ist oder deren Symptome besser in bereits bestehende Diagnosekategorien integriert werden sollte. Während einige Stimmen dafür plädieren, die Reaktion auf Verluste als eine normale menschliche Reaktion zu betrachten, zeigt die aktuelle Studienlage und klinische Erfahrungen, dass schwierige Trauerverläufe durchaus als abgrenzbare Phänomene identifiziert werden können. Insbesondere die anhaltende Trauerstörung, die im ICD-11 als eigenständige Kategorie definiert wird, legt dies nahe.

Diagnosemöglichkeiten

Um die Debatte zu konkretisieren ist es unerlässlich die relevanten Diagnosemanuale ICD-10, ICD-11 und DSM-V zu betrachten. Jedes dieser Systeme bringt unterschiedliche Ansätze zur Klassifikation und Diagnostik mit sich und beeinflusst somit die klinische Wahrnehmung und Behandlung von Trauerreaktionen.

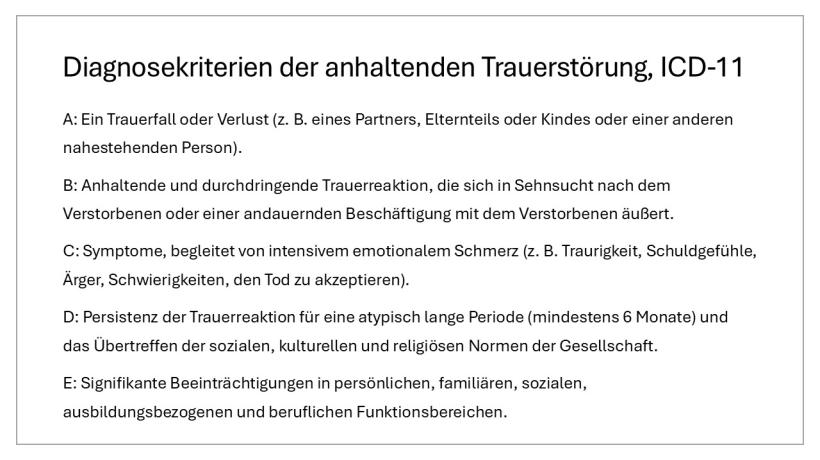

ICD-11: Anhaltende Trauerstörung (6B42) und Klassifikation im ICD-10

Ein bedeutsames Element ist die Definition der „anhaltenden Trauerstörung“ im ICD-11. Diese Klassifikation legt fest, dass für die Diagnosestellung ein zeitlicher Verlauf von mindestens sechs Monaten (D) als eine atypisch lange Periode betrachtet werden sollte. Dies wirft die wichtige Frage auf, ob diese Zeitspanne für die Verarbeitung eines Verlustes nicht zu eng gefasst ist, insbesondere bezüglich der individuellen Unterschiede in der Trauerbewältigung. Zudem bleibt unklar, wie soziale, kulturelle und religiöse Normen, die einen erheblichen Einfluss auf Trauerprozesse haben, in diese Diagnose eingearbeitet werden können.

Im Gegensatz zur ICD-11 behandelt das ICD-10 Trauer nicht als eigenständige Diagnose, sondern ordnet therapiebedürftige Trauerreaktionen anderen Kategorien zu. Diese beinhalten etwa die Belastungsreaktion (F43.0), das Verschwinden / den Tod eines Familienangehörigen (Z63.4) oder Belastungen, die andernorts nicht klassifiziert sind (F43.3).

DSM-V: Anhaltende komplexe Trauerreaktion

Das „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" behandelt das Thema der komplizierten Trauer, allerdings nicht als eigenständige Diagnose, sondern unter dem Begriff „anhaltende komplexe Trauerreaktion“ (persistent complex bereavement disorder). Genauer betrachtet ist diese Kategorie Teil des Abschnitts III, der Störungen, die weiterer Forschung bedürfen.

Differentialdiagnostik von Trauer und Depression

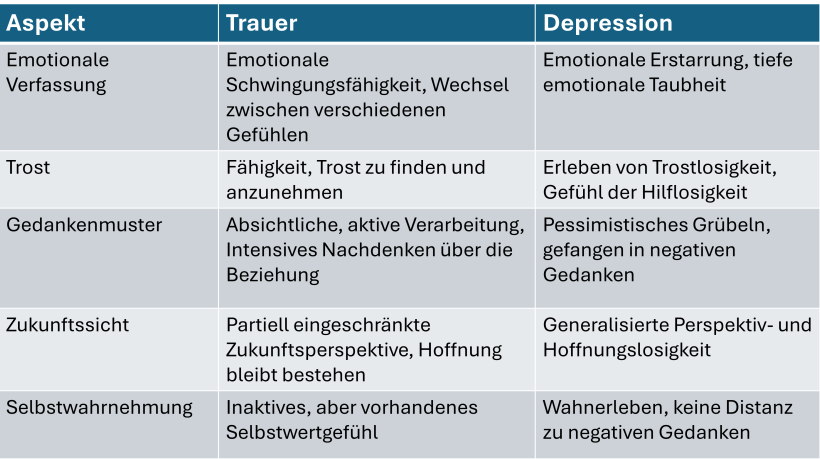

Die Abgrenzung zwischen Trauer- und Depressionskennzeichen fordert uns Therapeut:innen bei der Einordnung der von Betroffenen beschriebenen Symptome. Obwohl beide Zustände phänomenologische Überschneidungen aufweisen, zeigen sich bei genauerer Betrachtung jeweils charakteristische Eigenheiten.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal liegt in der emotionalen Qualität der Zustände. Während Trauernde typischerweise eine erhaltene emotionale Schwingungsfähigkeit aufweisen und zwischen verschiedenen Gefühlszuständen oszillieren können, zeigt sich bei der Depression typtischerweise eine ausgeprägte emotionale Erstarrung. Trauernde können trotz ihrer tiefen Schmerzerfahrung durchaus Momente der Freude erleben, wohingegen depressive Menschen oft unter einer anhaltenden affektiven Verflachung oder Taubheit leiden. Ein weiteres bedeutsames Trennungsmerkmal betrifft die Fähigkeit, Trost zu erleben und anzunehmen. Menschen mit Verlusterfahrung können in der Regel von sozialer Unterstützung und rituellen Handlungen profitieren. Sie sind in der Lage temporäre Erleichterung durch zwischenmenschliche Begegnungen zu erfahren. Im Gegensatz dazu verharren depressive Patient:innen in einem Zustand der Trostlosigkeit und empfinden sich als hilflos gegenüber ihrer Situation. Die kognitive Verarbeitung zeigt ebenfalls charakteristische Eigenheiten. Hinterbliebene beschäftigen sich oft aktiv und intentional mit ihrem Verlust, reflektieren über die Beziehung zum Verstorbenen und suchen nach einer Bedeutung in ihrer Trauererfahrung. Depressive hingegen neigen zum pessimistischen Grübeln. Die Gedanken kreisen um Themen wie Wertlosigkeit und Schuld, ohne dabei zu konstruktiven Verarbeitungsprozessen zu führen. Auch hinsichtlich des Selbstwertgefühls und der Zukunftsperspektive lassen sich Abweichungen feststellen. Trauernde bewahren trotz ihrer schmerzlichen Erfahrung meist ein grundlegendes Selbstwertgefühl und können, wenn auch eingeschränkt, hoffnungsvolle Zukunftsperspektiven entwickeln. Bei Klient:innen mit einer diagnostizierbaren Depression hingegen findet sich eine tiefgreifende Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls verbunden mit einer generalisierten Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit.

Für die therapeutische Praxis ergeben sich aus diesen Unterschieden wichtige Implikationen. Die Behandlung von Trauernden fokussiert primär auf die Unterstützung des natürlichen Verarbeitungsprozesses und die Integration des Verlustes in die Lebensgeschichte. Bei depressiven Störungen hingegen ist häufig eine umfassendere therapeutische Intervention erforderlich, die neben psychotherapeutischen Maßnahmen auch eine medikamentöse Behandlung einschließen kann.

Individualisierte Begleitung als Schlüssel im Trauerprozess

Zusammenfassend wird deutlich, dass Trauer ein höchst individueller und vielschichtiger Prozess ist, der je nach sozialem, kulturellem und religiösem Kontext unterschiedlich erlebt wird. Während sie zunächst als eine natürliche Reaktion auf den Verlust geliebter Menschen verstanden wird, lässt sich bei einigen Betroffenen ein erschwerter Verlauf beobachten. In beiden Fällen liegt der Schlüssel in der sensiblen Begleitung, durch die ein natürlicher Verarbeitungsmechanismus unterstützt wird. Kriseninterventionsteams können dabei eine wichtige Rolle einnehmen, indem sie Auffälligkeiten frühzeitig identifizieren und Trauernde im Sinne des Monitorings professionell begleiten. Dies ermöglicht es, einen beginnenden pathologischen Verlauf zeitnah in ein therapeutisches Setting zu überführen und eine notwendige Behandlung einzuleiten.

Quellen: