Geburt als Trauma: Wie du Betroffenen helfen kannst

Es ist nicht egal, wie wir geboren werden! Geburt prägt von Anfang an. Laut Studien erleben zwischen 10 und 30 % der Gebärenden während des Geburtsprozesses eine Traumatisierung (u. a. Boorman et al., 2014; Haagen et al., 2015). Von negativen Geburtserfahrungen berichten 50,1 % der befragten Frauen (Beck-Hiestermann et al., 2023). Daher ist es wichtig, sich diesem Thema zu widmen und es sensibel in die Begleitung von Frauen und Familien einzubeziehen.

Einführung in die Geburtspsychologie

Für viele Therapeut:innen und Coaches ist die Welt der Geburtspsychologie im ersten Moment sehr neu – doch nach genauem Hinschauen auch wirklich faszinierend. Lange wurde ausgeschlossen, dass die Zeit der Schwangerschaft und schon gar nicht die Geburt einen weitreichenden Einfluss auf uns haben könnten. Babys wurden als reflexhafte Wesen betrachtet. Noch in den 70er Jahren wurden sie ohne Narkose operiert, da man davon ausging, dass ihre Nerven noch nicht reif genug seien, um Schmerzen zu empfinden. Heute weiß man, dass schon Ungeborene ab etwa der 20. Schwangerschaftswoche Schmerzreize verarbeiten und ausdrücken können.

Geburt wurde auch in der Forschung vorwiegend aus biomedizinischer Sicht betrachtet - die psychologischen Auswirkungen des Geburtserlebnisses wurden vernachlässigt. Dank der Pionierarbeiten in der prä- und perinatalen Psychologie richtet sich der Blick seit etwa 100 Jahren auf die biografische Bedeutung des vorgeburtlichen Lebens und der Geburt. Bedeutende Werke sind u. a. Otto Ranks „Das Trauma der Geburt“ (1924), Gustav Hans Grabers „Die Ambivalenz des Kindes“ (1924), Thomas Vernys „The Secret Life of the Unborn Child“ (1981), Dr. David Chamberlains „Woran Babys sich erinnern können“ (1994) sowie Ludwig Janus’ „Die Psychoanalyse der vorgeburtlichen Lebenszeit und der Geburt“ (1989).

Ein Wandel der Geburtskultur fand erst in den 80er Jahren statt

Die pränatale Psychologie beeinflusst seitdem das Denken und Handeln von Hebammen und Geburtshelfern, indem sie die Bedeutung der emotionalen und psychischen Verfassung der werdenden Mutter während Schwangerschaft und Geburt hervorhebt. Erst in den 80er Jahren gab es einen Wandel der Geburtskultur hin zur natürlichen Geburt. Wichtige Wegbereiter waren die Gynäkologen Frédérick Leboyer („Geburt ohne Gewalt“) und Michel Odent.

Was ist also die „Geburtspsychologie“? Die Prä-/perinatale Psychologie bildet für mich ihre wissenschaftliche Basis. Sie zeigt auf, wie Geburt uns prägt und welche psychologischen Modelle dahinterstehen. Die Geburtspsychologie steht für die praktische Anwendung dieses Wissens. Da ich selbst die Lebensbereiche von Schwangerschaft (z. B. HypnoBirthing), Geburt (Doula) und Babyzeit - v. a. nach Geburtstrauma (EEH, Prä- und perinatale (Spiel-)Therapie, NI) - begleite, erschien mir der Begriff Geburtspsychologie als sehr beschreibend für meine Tätigkeit eng an den Familien. Die Association for Prenatal & Perinatal Psychology & Health nutzt „Birth Psychology“ als festen Begriff für ihre Arbeit. Wie sich der Beruf der Geburtspsycholog:in hier zu Lande entwickeln wird, ist noch offen. Auch in der Lehre hat er keinen relevanten Stellenwert.

Wie die Geburt über Generationen prägt

Die Forschung zeigt, dass wir bis zum 3. Lebensjahr keine expliziten und autobiografischen Erinnerungen haben. In dieser Zeit speichern wir Erlebnisse als sogenannte implizite Erinnerungen (emotionale, sensorische und motorische Erinnerungen), also im Körper-/Zellgedächtnis. Diese Erinnerungen werden in den Stress- und Emotionssystemen des Gehirns kodiert. Die Epigenetik ist das Bindeglied der Forschung von Umwelteinflüssen auf die Gene. Sie beschreibt Mechanismen, die aufzeigen, wie ein Trauma transgenerational über die Veränderung der Gene (nur das „lesen“ der Gene wird verändert, nicht die DNA-Sequenz als solche) an folgende Generationen weitergegeben werden kann. Das bedeutet, dass die Epigenetik sowohl die körperliche als auch die psychische Entwicklung zukünftiger Generationen beeinflusst.

Hohe Rate an Interventionen während der Geburt

Heute bekommen ca. 98 % aller Frauen ihre Kinder in Geburtskliniken, nur 2 % gebären außerklinisch (QUAG 2023). Neben den vielen Vorteilen, die eine Klinik im Falle von kritischen Geburtsverläufen hat, birgt sie auch einige Herausforderungen: Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und eine hohe Interventionsrate sorgen für ein klinisches, auf Risiko fokussiertes Setting, was eine entspannte und selbstbestimmte Geburt oft schwer möglich macht. Wie das Statistische Bundesamt (2023) berichtet, wurde im Jahr 2021 fast ein Drittel aller Geburten durch Kaiserschnitt durchgeführt. Nur etwa 8 % der gesunden Schwangeren in Deutschland gebären ohne medizinische Interventionen (Bundesministerium für Bildung und Forschung [BMBF], 2011). Die Geburtshilfe in Deutschland ist demnach gekennzeichnet durch eine intensive Anwendung geburtshilflicher Interventionen.

Die meisten traumabetroffenen Frauen sind mit einem guten Gefühl in die Geburt gegangen. Doch dann kam alles anders. Viele Untersuchungen und Interventionen wie beispielsweise der „Kristellergriff“ (Personen drücken auf den Bauch, um das Baby herauszupressen), aber auch Äußerungen von Ärzt:innen, Hebammen und medizinischen Fachangestellten werden als gewaltvoll erlebt. Der häufigste Satz betroffener Familien ist: „Hätten wir das vorher gewusst.“ Nicht nur die Frau ist betroffen. Ein Geburtstrauma belastet immer das gesamte Familiensystem. Das Baby hat alles miterlebt und ist in den meisten Fällen ein „Highneed Baby“ (Schreibaby). Die/der Partner:in war meist dabei und selbst mit der Situation überfordert. Alle drei erleben Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht und die Angst um das eigene Leben oder das Überleben einer anderen Person - also per Definition: eine traumatische Situation.

„Viele Frauen erleben in geburtshilflichen Einrichtungen auf der ganzen Welt einen geringschätzigen und missbräuchlichen Umgang. Dieser Umgang verstößt nicht nur gegen das Recht der Frauen auf eine respektvolle Versorgung, sondern kann darüber hinaus deren Recht auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit und das Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung verletzen.“ (WHO, 2015)

Postpartale psychische Störungen als Folge

Manche Betroffenen entwickeln infolge von Gewalterfahrungen während der Geburt postpartale psychische Störungen – ein Sammelbegriff für verschiedene psychische Erkrankungen, die im Zeitraum nach der Geburt auftreten können. Gemein haben sie alle, dass sie sich negativ auf die Mutter-Kind-Beziehung und die Beziehungsgestaltung im Allgemeinen auswirken. Frauen erleben weniger Empathie, was sie in ihrer Fürsorge einschränken kann. Sie zeigen Anzeichen von Unkonzentriertheit, haben Gefühle von Schuld und Scham und sind mit dem Leben mit Kind schlicht überfordert. Das führt zu negativen Dynamiken in der Paarbeziehung. Und all das hat negative Einflüsse auf die Entwicklung des Kindes.

Wichtig: Viele Frauen identifizieren sich nicht mit dem Begriff „Geburtstrauma“, denn „so schlimm wie bei der Nachbarin etc. war es doch nicht“, und neigen dazu, das eigene Erleben nicht ernst zu nehmen. Die meisten würden ihre Geburt allenfalls als „schwierig“ oder „belastend“ beschreiben. Wichtig ist, mit dem zu arbeiten, was sich zeigt. Viele Betroffene suchen sich erst psychologische oder therapeutische Unterstützung, wenn sie erneut schwanger sind - mit dem Ziel, dieses Mal eine andere, positive Geburt zu erleben. Hier kommst du als Therapeut:in ins Spiel …

Ein kleiner Leitfaden für die Arbeit mit Frauen & Familien, die eine belastende, gewaltvolle Geburt erlebt haben:

- Höre zu und nimm dein Gegenüber ernst: Unterstütze Betroffene dahingehend, dass ihre Empfindungen richtig sind. Allein dieser Zuspruch ist für viele ungewohnt und wohltuend.

- Psychoedukation zum Thema Trauma: Zu wissen, warum man sich so fühlt, kann entlasten.

- Körperarbeit für das Nervensystem: Alles, was mit dem Körper verbindet und das Nervensystem reguliert, hilft.

- Bindungsarbeit: Schaffe ein traumasensibles Setting! Häufig muss erst wieder Vertrauen zu medizinischen Fachleuten aufgebaut werden – inklusive Beratende, Therapeut:innen & Co.

- Bindung zum Kind: Hier helfen bindungsstärkende Rituale (z. B. ein Heilbad wie nach Hebamme Brigitte Meissner).

- Das Paar als Fundament für die Familie: Gerade nach einer belastenden Geburt lohnt es sich, auf Paarebene zu stärken.

- Der Blick in den Lebensrucksack: Wage einen transgenerativen Blick. Ich nutze dazu gerne die Genogrammarbeit.

Ressourcen stärken mit dem SIFT-Schema (von Dan Siegel, Ausführung nach Deb Dana)

Zum Abschluss möchte ich dir ein Tool zur traumasensiblen Arbeit vorstellen. In dieser Übung geht es darum, mithilfe einer positiven Imagination innere Ressourcen zu stärken – denn besonders nach traumatischen Erfahrungen kann die Arbeit mit stabilisierenden Bildern ein wichtiger Anker im Hier und Jetzt sein.

Die forschende Person wählt eine Ressource und erzählt davon. Die anleitende Person greift das Beschriebene auf und stellt Fragen anhand des SIFT-Schemas:

- S SENSATIONS = Körperempfindungen

- I IMAGES = innere Bilder

- F FEELINGS = Gefühle

- T THOUGHTS = Gedanken

Beispielsweise: Wo fühlen Sie das in Ihrem Körper? Welche inneren Bilder kommen auf? Was fühlen Sie dabei? Welche Gedanken haben Sie?

Fallbeispiel: TRAUMgeburt nach TRAUMAgeburt

Dieses positive Fallbeispiel aus meiner Arbeit möchte ich dir nicht vorenthalten: Petra (Name geändert) wendete sich nach einer traumatischen Klinikgeburt vor zwei Jahren in der Folgeschwangerschaft (20. SSW) an mich. Trotz PDA hatte sie starke Schmerzen, fühlte sich überfordert und allein gelassen. Ihr Mann war hilflos, sie erinnerte sich: „Ich dachte immer nur: Nein“ – und konnte kaum atmen. In der neuen Schwangerschaft war ihr Wunsch klar: keine Schmerzen und nicht wieder hilflos sein. Besonders belastend waren ihr nächtliches Herzrasen und die Angst, die Geburt nicht durchzustehen. Auch Gedanken wie „Nein“ zur Wehe oder „lieber sterben wollen“ tauchten auf. In sieben Sitzungen arbeiteten wir an ihren Ängsten, vor allem mit körperorientierten Methoden. Auch die Wahl sowie der Besuch eines Geburtshauses gaben ihr Sicherheit, sie fühlte sich dort traumasensibel begleitet. In der letzten Sitzung sagte sie: „Ich freue mich sogar auf die Geburt“ – etwas, das sie sich zuvor nie hätte vorstellen können. Die Geburt verlief schnell und kraftvoll – in der Geburtswanne im ausgesuchten Geburtshaus.

Fälle wie Petras Geschichte treiben mich an. Für mich ist es täglich ein Wunder, wie Geburt als Start ins Familienleben im Kleinen, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene wirkt - wenn sie positiv gestaltet und erlebt werden darf.

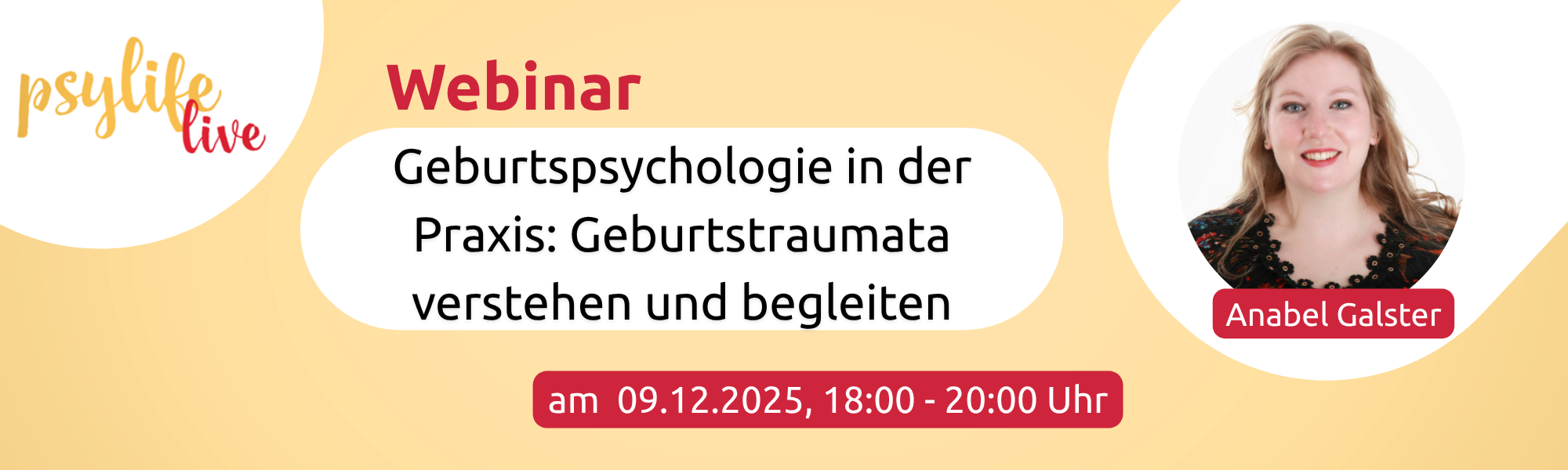

Wenn du noch tiefer in das Thema Geburtspsychologie einsteigen möchtest, ist unser Webinar genau das Richtige für dich: