Sexualität als Schlüsselthema in der Psychotherapie: Warum wir hinschauen müssen

Sexualität ist ein grundlegender, doch oft tabuisierter Aspekt menschlichen Erlebens – und gerade deshalb ein unverzichtbares Thema in der Psychotherapie. Ihre Vielschichtigkeit verlangt kontinuierliche Selbstreflexion und vor allem Respekt vor der Einzigartigkeit jede:r Patient:in. Im psylife- Interview berichtet die ärztliche Psychotherapeutin und Sexualmedizinerin Dr. Stephanie Kossow über den Umgang mit Sexualität in der Praxis, gesellschaftliche Herausforderungen und Diversität.

Inwiefern ist das Thema Sexualität in der Psychotherapie relevant?

Sexualität ist eng verbunden mit Lebensqualität und zwischenmenschlichen Beziehungen – wir sind Beziehungswesen, und Sexualität ist ein Teil davon. Sie ist ein zentrales Grundbedürfnis, wie die WHO betont. Therapeut:innen tragen Verantwortung, sexuelle Gesundheit zu fördern, etwa bei Funktionsstörungen oder in der Begleitung von Identitäts- und Orientierungsfragen. Das Thema kann regelrecht ein Wendepunkt im Therapieprozess sein: Ein junger Mann mit Erektionsstörungen berichtete von riskantem Substanzkonsum. Erst durch das gezielte Nachfragen zu seinen Fantasien wurde deutlich, dass er vermutlich homosexuell orientiert ist. Dies im Verlauf der Therapie für sich prüfen zu können, war für ihn sehr erleichternd und hat seine gesamte Symptomatik positiv beeinflusst. Sexualität ist oft auch mit Leid verbunden, etwa bei Überlebenden sexualisierter Gewalt (Hinweis: Diese beruht nicht auf sexuellen Bedürfnissen/Trieben, sondern auf einem Bedürfnis nach Kontrolle und Macht der gewalttätigen Person: Sexuelle Handlungen werden als Mittel zur Demütigung und Machtausübung missbraucht und verletzen die körperliche sowie seelische Integrität Betroffener. Sexualität hingegen meint eine freiwillige und einvernehmliche Form menschlicher Intimität), durch Fehlgeburten oder Abtreibungen. Erektionsstörungen bei Personen männlichen Geschlechts können Hinweise auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Zudem ist es für Therapeut:innen wichtig, sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, um Machtmissbrauch oder unangemessene Beziehungen im therapeutischen Setting zu vermeiden.

Wann und wie sollte Sexualität im Therapieprozess angesprochen werden?

Es ist sinnvoll, das Thema Sexualität bereits im Erstgespräch anzusprechen – ähnlich selbstverständlich wie Schlaf, Appetit oder Stuhlgang in der vegetativen Anamnese. Wenn es als normale Frage integriert wird, senkt das die Scham auf beiden Seiten und signalisiert: Dieses Thema darf hier Raum haben. Auch wenn Patient:innen anfangs oft antworten, alles sei in Ordnung, kann das Thema später erneut aufgegriffen werden, wenn die therapeutische Beziehung gefestigt ist. Fragebögen sind zwar hilfreich, ersetzen aber nicht das persönliche Gespräch. Gerade klassische Funktionsfragebögen greifen oft zu kurz, weil sie Sexualität einseitig definieren und vor allem auf penistragende Personen fokussiert sind. Sinnvoll ist es, Sexualität auf drei Ebenen systematisch zu erfassen: Fortpflanzung, Beziehung und Lust. Eine gezielte Screening-Frage pro Ebene kann bereits einen wertvollen Überblick liefern. Das ist zudem wichtig, weil sexuelle Störungen nicht nur eigenständig eine Rolle spielen, sondern auch Symptom einer anderen psychischen Erkrankung sein können. Man darf jedoch nicht von einer sexuellen Problematik auf ein Trauma, eine Depression oder eine andere Diagnose schließen. Vielmehr ist sie ein wichtiges Puzzleteil, das in die Gesamtbetrachtung einfließt.

Was raten Sie Therapeut:innen, die Hemmungen haben, sexuelle Themen anzusprechen, etwa aus eigener Unsicherheit oder Angst vor Grenzverletzungen?

Professionell ist, eigenes Unbehagen nicht zu vermeiden, sondern zu reflektieren – und ggf. auch offen zu sagen: „Ich bin in diesem Thema nicht ganz sicher, kann Ihnen aber jemanden empfehlen.“ Viele Therapeut:innen haben eigene sexuelle Missbrauchserfahrungen, weshalb Ausbildung, Selbsterfahrung und Supervision essenziell sind. Auch Basisfortbildungen und Austausch helfen, Sprachfähigkeit und Sicherheit zu entwickeln – denn viele sexuelle Themen lassen sich gut in der Regelversorgung behandeln. Statt zu drängen, fällt beiden Seiten ein offenes Angebot häufig leichter: „Sexualität ist für viele ein Thema – wenn Sie möchten, können wir darüber sprechen.“ Grenzverletzungen sind ein weiteres, sensibles Thema – besonders bei Alters- oder Geschlechterunterschieden. Therapeut:innen sollten sich stets fragen: Brauche ich diese Information für die Behandlung – oder frage ich aus Neugier und eigenem Interesse?

Wo verlaufen die Grenzen zwischen therapeutischem Interesse und möglicher Grenzverletzung?

Neben den klaren ethischen No-Gos definieren Patient:innen ihre Grenze selbst – sie müssen jederzeit mitsteuern können. Es muss möglich sein, eine Frage abzulehnen. Ein klares „Nein“ ist sehr wertvoll, weil es den eigenen Schutz und die Selbstbestimmung stärkt. Leider lernen viele Menschen das nicht von Anfang an und Personen mit interpersonellen Traumata tun sich oft schwer, „Nein“ zu sagen – gerade in einem Machtgefälle wie in der Therapie. So kann Sexualität auch als Metathema genutzt werden, Grenzen zu kommunizieren. Was für eine Person eine legitime, nachdenklich machende Frage ist, kann für eine andere ein Trigger sein – das wissen wir vorher nicht. Deshalb ist es wichtig, auf die Eigenverantwortung der Patient:innen zu setzen und in kleinen, langsamen Schritten vorzugehen. Manchmal reicht eine beiläufige Bemerkung, die Raum lässt, dass die Person selbst entscheidet, wie sie darauf reagiert und ob sie weiter darüber sprechen möchte.

Unsere Gesellschaft gilt als übersexualisiert – von Film & TV über Werbung bis Social Media. Welche Auswirkungen dieser Dauerpräsenz von Sexualität beobachten Sie bei Patient:innen?

Ein junges Paar litt etwa daran, nicht „kinky genug“ zu sein (= nicht genug außergewöhnliche sexuelle Fantasien oder Praktiken zu haben), weil es einfach hetero-monogamen Sex wollte. Algorithmen verstärken gesellschaftliche Erwartungen und Normvorstellungen, indem sie andere Perspektiven ausblenden. Das wirkt sich besonders auf junge Menschen aus – mit Folgen wie Körperbildstörungen, Ängsten oder Depressionen. Viele erleben Performance-Druck, auch in queeren Communities mit engen Schönheitsidealen. Je stärker äußere Erwartungen dominieren, desto schwerer fällt es, die eigene Sexualität authentisch zu leben.

Wie kann Psychotherapie helfen, mit diesen gesellschaftlich vermittelten Erwartungen und Normen umzugehen, ohne zusätzlichen Druck zu erzeugen?

Psychotherapie kann helfen, diese zu hinterfragen – bei Patient:innen wie auch bei Therapeut:innen. Doch oft wirken unbewusst noch eigene Wertvorstellungen mit, etwa in Form von „Kink-Shaming“, wodurch Patient:innen Teile ihrer Sexualität verschweigen. Eine offene, reflektierte Haltung und die Bereitschaft, eigene Vorstellungen von Sexualität und Beziehung zu erweitern, sind daher entscheidend. In liberalen Kontexten wie Kreuzberg sind vielfältige Beziehungsmodelle inzwischen normal, doch dieser Wandel vollzieht sich nicht überall gleich schnell. Umso wichtiger ist es, sich fortlaufend weiterzubilden und nicht nur aus der eigenen Bubble heraus zu arbeiten – auch in Bezug auf andere Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Körpernormen. Patient:innen den gesellschaftlichen Druck völlig zu nehmen, ist unrealistisch. Aber wir können begleiten, bestärken und helfen, ihn als strukturelles Problem zu erkennen. Veränderung geschieht kleinschrittig – durch Selbstreflexion, Community-Building und ein wachsendes systemisches Bewusstsein im therapeutischen Handeln.

Wie lassen sich pathologisierende Fehldeutungen vermeiden – und sexuelle Vielfalt fachlich angemessen einordnen?

Als Therapeut:in tragen wir die Verantwortung, uns intensiv mit dem Thema Diversität auseinanderzusetzen. Das heißt, zu reflektieren, wo wir selbst stehen, welche Erfahrungen oder Berührungsängste wir haben und wo es Wissenslücken gibt – hinsichtlich sexueller Orientierungen, Identitäten, Praktiken und Lebensweisen. Beispielsweise zeigt sich im Umgang mit trans- oder nichtbinären Personen oft, dass viele Gesundheitsprofessionelle unsicher sind – und das ist nicht das Problem der Patient:innen, sondern unserer mangelnden Weiterbildung. Es ist in Ordnung, etwas nicht zu wissen – wichtig ist, respektvoll und offen nachzufragen.

Diagnosen orientieren sich an den Kriterien des ICD-11, wobei der Leidensdruck entscheidend ist. Eine Störung kann sich zudem in Form von Selbst- und/oder Fremdgefährdung zeigen.

Konsensuelle Praktiken sollten nicht pathologisiert werden. Gleichzeitig braucht es Sensibilität für riskante sexuelle Verhaltensweisen. Nicht jeder außergewöhnliche sexuelle Ausdruck ist automatisch gesund, aber auch nicht krank. Genauso wie nicht jeder Vanilla Sex automatisch gesund oder krank ist. Gerade bei alternativen oder marginalisierten Sexualitäten ist Zurückhaltung mit Diagnosen wichtig. Obwohl Studien zeigen, dass Menschen mit „Kink“- oder nicht-normativer Sexualität oft resilienter sind als der Durchschnitt, sind diese Lebensweisen noch immer stark stigmatisiert. Wenn zum Beispiel jemand eine bestimmte Sexualität auslebt, die ihr oder ihm keine Probleme bereitet, diese aber von außen als Ursache für andere Beschwerden wie Angststörungen interpretiert wird, ist das eine Fehldeutung. Man muss stets den Behandlungsauftrag klären und sich selbst reflektieren, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Das erfordert eine ehrliche Kommunikation. Statt in binären Kategorien zu denken, sollte Sexualität als Spektrum verstanden werden. Gerade wenn die Lebensrealität der Patient:innen weit von der eigenen entfernt ist, steigt das Risiko, falsche Annahmen zu treffen.

Ebenso könnte man vorschnell annehmen, dass eine Patientin keinen Sex möchte, weil sie sexualisierte Gewalt erlebt hat – doch sexualisierte Gewalt könnte auch (anhaltende) Folge einer geäußerten Asexualität sein, wenn ihr:e Partner:in ihre sexuelle Orientierung nicht akzeptiert und deshalb übergriffig wird ...

Genau. Wir müssen stets mit Demut und Offenheit an die Arbeit mit Patient:innen herangehen und akzeptieren, dass wir wenig über ihr individuelles Leben wissen. Das Medizinsystem ist immer noch patriarchal geprägt und suggeriert, Ärzt:innen und Therapeut:innen wüssten, was „normal“ und „richtig“ sei. Eine professionelle Haltung bedeutet aber, unsere Patient:innen ernst zu nehmen und individuell hinzuschauen – jenseits gesellschaftlicher Vorurteile und normativer Vorstellungen. Gerade bei marginalisierten Gruppen! Vieles, was als abweichend gilt, ist nicht krankhaft, sondern Ausdruck von Vielfalt.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Umgang mit Sexualität in der Psychotherapie in den nächsten Jahren verändern?

Ich glaube, er wird offener, kompetenter und selbstverständlicher. Die öffentliche Diskussion nimmt zu, ebenso die Nachfrage in der Praxis. Das sind positive Entwicklungen, die das Thema entstigmatisieren und mehr Raum für eine gute therapeutische Arbeit schaffen. Eine frühe und kontinuierliche Einbindung erleichtert den Umgang und erhöht die Qualität der Therapie.

Welche Fehler haben Sie selbst im Umgang mit sexuellen Themen gemacht – und was haben Sie daraus gelernt?

Ich mache ständig Fehler, vor allem durch Vorannahmen und Stereotype. Oft gehe ich davon aus, dass Menschen sexuell offener sind als sie es tatsächlich sind, oder dass das Thema für alle so zugänglich ist wie für mich. Ich muss mich immer wieder anpassen, um Patient:innen nicht zu überfordern. Außerdem muss ich mich selbst immer wieder daran erinnern, dass meine Normen nicht allgemeingültig sind, und offen bleiben für die vielfältigen Lebensrealitäten der Menschen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Dr. Stephanie Kossow

Stephanie Kossow ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, ärztliche Psychotherapeutin, Sexualmedizinerin, Dozentin an verschiedenen Hochschulen und Instituten sowie Autorin von „Das Gute an (schl)echtem Sex- wie Bindung, Kink und Konsens uns den Arsch retten können“. Ihre Schwerpunkte sind: feministische Sexualmedizin, Kink-sensibles Arbeiten in Psycho- und Sexualtherapie und Sexualität bei chronischen Erkrankungen.

Weitere Informationen findest du unter: www.stephanie-kossow.de

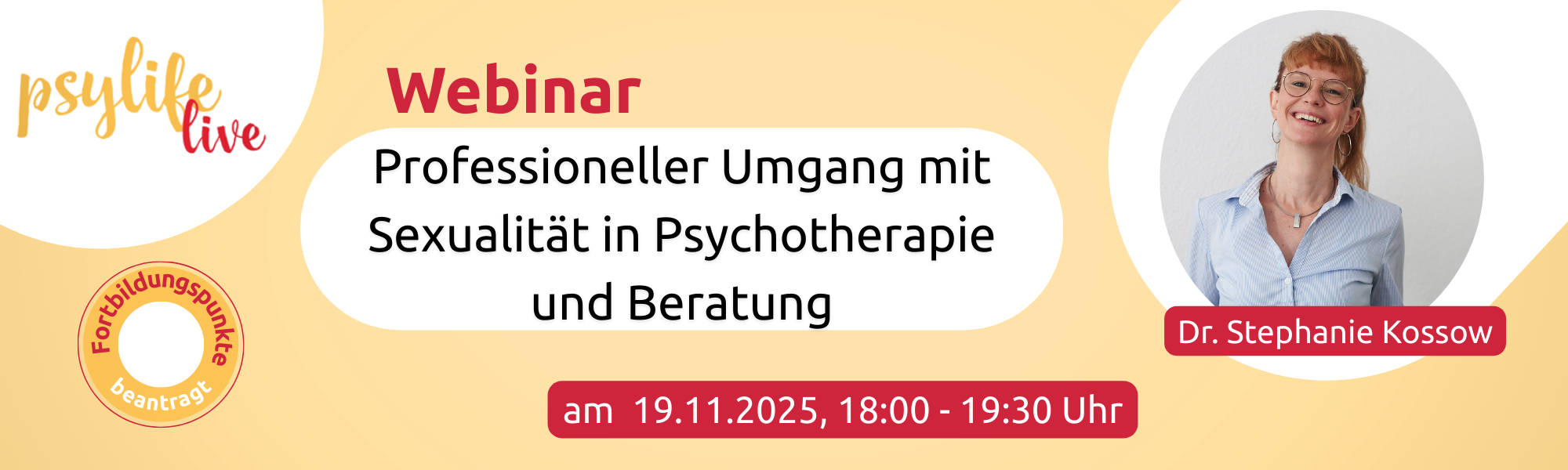

Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du das Thema Sexualität in die therapeutische Arbeit einbinden kannst, ist unser Webinar genau das Richtige für dich: