Globalen Krisen in der Therapie einen Raum geben

In krisenhaften Zeiten passiert es häufiger, dass Patient:innen aktuelle gesellschaftliche Themen wie Krieg, Pandemie und Klimawandel mit in die Therapie einbringen. Wie gelingt es, therapeutisch konstruktiv über globale Krisen zu sprechen? Und können diese Themen eine Chance für die Behandlung bieten?

„Und doch treffen Pest und Krieg die Menschen immer unvorbereitet“

(Camus, Die Pest)

Den größten Teil unseres Lebens sind wir mit der Bewältigung des Alltags beschäftigt. Es gibt jedoch Situationen, die uns aus dem Alltagsmodus herausreißen und dazu zwingen, uns mit existenziellen Fragen auseinanderzusetzen. Der Philosoph und Psychiater Karl Jaspers (2008) spricht von existenziellen Grenzsituationen. Im Alltag haben wir genug mit dem komplexen Stück zu tun, das sich auf der Bühne des Lebens abspielt. In existenziellen Grenzsituationen stürzen allerdings die Kulissen ein, wie es Albert Camus (2000) ausdrückt. Alltagsthemen treten in den Hintergrund, der Blick wird auf die Bühnenmaschinerie gelenkt. Dieser Blick kann sehr ungemütliche Gefühle verursachen.

Solche Krisen konfrontieren uns mit den Frustrationen unserer Existenz, denen wir sonst lieber aus dem Weg gehen: Wir wollen nicht sterben, wir möchten in einer geordneten Welt leben und ein bedeutsamer Bestandteil eines sinnvollen Universums sein. Besonders in Grenzsituationen spüren wir aber: Wir tragen die Verantwortung für unser Handeln, wir sind verletzbar und sterblich. Diese Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit kann Verwirrung und Angst auslösen. Wir werden mit der Fragwürdigkeit unserer bewährten Weltsicht konfrontiert, die uns bisher Halt und Orientierung geboten hat. Grenzsituationen können so zu belastenden Sinnkrisen werden. Menschen können in ihrem Leben durch persönliche Schicksalsschläge individuelle Grenzsituationen erleben. Kollektive Grenzsituationen betreffen eine größere Gruppe von Menschen zugleich – bis hin zur globalen Gemeinschaft.

Existenzielle Fragen bieten therapeutisch eine Chance

Wenn Patient:innen gesellschaftliche Themen in der Sitzung ansprechen, verspüren Therapeut:innen manchmal den Impuls, diese Themen zu meiden – auch aus Angst, die Pfade „richtiger“ Therapie zu verlassen. Es kann jedoch eine wichtige Chance bieten, diesen großen aktuellen Themen Raum zu geben.

Auf der Ebene der Therapiebeziehung begegnen wir Patient:innen auf Augenhöhe, als „gemeinsam Reisende“ – so beschreibt es der existenzielle Psychotherapeut Irvin Yalom (2005). Als Therapeut:innen stehen wir den existenziellen Fragen genau wie die Patient:innen ohne Patentlösungen gegenüber. Wenn wir dies mit Patient:innen teilen, erleben diese die therapeutisch wertvolle „Universalität des Leidens“. Geteiltes existenzielles Leid schmerzt weniger.

Durch das Versprachlichen des Unaussprechlichen (z. B. die schrecklichen Eindrücke des Ukraine-Krieges) helfen wir Patient:innen, ein Stück Kontrolle und Orientierung zurückzugewinnen. Hannah Arendt (2019) meint, wenn wir unsere Erlebnisse in eine Geschichte bringen, verlieren die Fakten ihre Beliebigkeit und erlangen eine sinnvolle Bedeutung.

Auch Normalisierung kann sich in solchen Fällen positiv auswirken. Wir vermitteln unseren Patient:innen, dass es normal und menschlich ist, traurig, ängstlich, verwirrt, verunsichert, wütend auf Ereignisse wie den Krieg oder die drohende Klimakatastrophe zu reagieren. Dass uns das Leid der Kriegsopfer bekümmert, zeigt, dass wir mitfühlende Wesen sind. Die Wut, die uns auf Kriegstreiber oder Mineralölkonzerne befällt, weist uns darauf hin, welche Werte uns wichtig sind. Wenn Grenzsituationen ein Scheinwerferlicht auf wichtige Werte werfen, kann dies eine therapeutische Chance darstellen – und zwar dann, wenn Patient:innen sich dadurch motiviert fühlen, sich stärker entsprechend ihrer eigenen Werte zu verhalten. So berichtet eine depressive Patientin bei der Besprechung positiver Aktivitäten, dass sie eine Spendenaktion für ukrainische Menschen organisiert habe und sich dies auch positiv auf ihre Stimmung und ihren Antrieb ausgewirkt habe.

Der Umgang mit Grenzsituationen kann problematisch sein

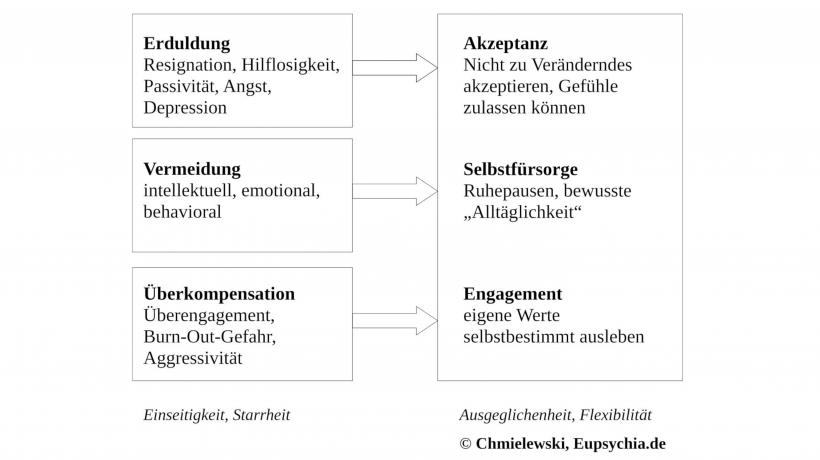

Menschen können unterschiedliche und dabei mehr oder weniger adaptive Antworten auf existenzielle Fragen geben. Man kann die problematischen Antwortmöglichkeiten einteilen in die (für die Schematherapie üblichen) Kategorien Erduldung, Vermeidung und Überkompensation:

Erduldung

Die negativen Gefühle, die Krisensituationen mit sich bringen – Angst, Schuld, Hilflosigkeit –, können uns überwältigen: Sie können uns lähmen, uns dazu bringen, auch begründete Hoffnung fallen zu lassen. Wir können uns dann im Sinne gelernter Hilflosigkeit ohnmächtig einem scheinbar nicht mehr abwendbaren Schicksal gegenübersehen. Eine depressive Patientin berichtet beispielsweise, dass ihr Ohnmachtserleben, das sie schon vorher belastet hatte, durch kriegsbezogene Nachrichten noch verstärkt wurde.

Vermeidung

Vermeidung stellt eine Möglichkeit dar, belastenden Gefühlen aus dem Weg zu gehen – diese Aussicht lädt dazu ein, die einstürzenden existenziellen Kulissen zu ignorieren, Informationen aus dem Weg zu gehen und unsere Rolle im Alltagsstück unbeirrt weiterzuspielen. Wir können versuchen, uns nur intellektuell, aber nicht emotional berühren zu lassen. Wir können versuchen, uns in die Indifferenz zu retten: „Wenn ich keine Meinung habe, keine Entscheidung treffe, mache ich auch nichts falsch.“

Überkompensation

Als Reaktion auf existenzielle Krisen können wir es auch übertreiben und das „Kreuzrittertum“ wählen (Yalom, 2005). Wir können uns zu viel Verantwortung auf die Schultern laden und ausbrennen. Wir können unsere Bedeutung überschätzen. Wir können unsere für sinnvoll erachteten Ziele ohne Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse oder die der anderen rastlos und ungeduldig verfolgen. Die Gefahr besteht, dass wir in ein vereinfachendes Schwarz-Weiß-Denken verfallen, das nur noch grob zwischen Freund und Feind unterscheidet. Wir können schnellem Aktionismus verfallen und einen großen Vorrat mit Toilettenpapier anlegen. Überzogene Wut kann uns zu impulshaften Handlungen führen, die wir später bereuen. Ein im Klimaschutz aktiver Patient berichtet, dass er sich auf einer Party im Ton vergriffen habe, als er einen anderen Gast von der Bedeutung der Klimakrise überzeugen wollte.

Einen ausbalancierten Umgang finden

Unser Alarmsystem ist evolutionär auf konkrete Bedrohungen im aktuellen Moment ausgelegt: Im Umgang mit akuten Gefahren können unsere fight/flight/freeze-Reaktionen lebensrettend sein. Für den Umgang mit existenziellen Problemstellungen sind sie jedoch oft zu einseitig und unflexibel, zu sehr auf kurzfristige Wirksamkeit angelegt. So können sie uns sogar schaden, wie die Beispiele oben zeigen.

Ein mögliches Rezept für einen adaptiven Umgang mit existenziellen Fragestellungen besteht in größerer Flexibilität und Ausbalanciertheit. In allen drei extremen Antwortoptionen stecken adaptive Anteile, die wir herausarbeiten und miteinander in Balance bringen können (siehe Grafik; Chmielewski, 2022).

A) Akzeptanz statt Erduldung

Das positive Gegenstück zum ohnmächtigen Erdulden besteht in Akzeptanz. Wir sehen den Fakten und unseren Gefühlen realistisch, ohne Schönfärberei ins Auge. Gesund ist auch, die Grenzen des Änderbaren zu akzeptieren. Im Erdulden können uns negative Gefühle lähmen und passiv werden lassen. Akzeptanz hingegen kann uns im Angesicht der Wirklichkeit zu konstruktivem Handeln motivieren. Die Wahrnehmung von Handlungsoptionen und die Einschätzung, dass das eigene Handeln Bedeutung hat und der eigene Beitrag zählt, erhöhen die individuelle Wirksamkeit. Im Angesicht kollektiver Herausforderung ist natürlich besonders die kollektive Wirksamkeit, die Einschätzung, gemeinsam etwas bewegen zu können, entscheidend, um aus der Passivität herauszukommen (Fritsche, Barth & Reese, 2021). Patient:innen können sich bspw. mit Gleichgesinnten zusammenschließen, um gemeinsam eine Spendenaktion für geflüchtete Menschen zu organisieren, um so kollektive Wirksamkeit zu erleben.

B) Selbstfürsorge statt Vermeidung

Vermeidung scheint uns vor unangenehmen Gefühlen und Anforderungen zu bewahren. Angesichts existenzieller Fragen verhindert diese Strategie jedoch, dass wir das Leben so leben, wie es unsere Bedürfnisse und Werte von uns fordern. Der gesunde Anteil, der in der Vermeidung steckt, besteht in Selbstfürsorge – das kann bedeuten, auf kognitive und emotionale Überlastung zu achten, Gefühle und die Informationsaufnahme zu dosieren – zum Beispiel durch bewusste Medien-Pausen und den Verzicht auf „Doom-Scrolling“.

C) Engagement statt Überkompensation

Sich als „Kreuzritter:in“ für eine „gute Sache“ ohne Rücksicht auf Verlust zu engagieren, kann ein Weg ins Ausbrennen sein und soziale Kosten mit sich bringen. Eine Patientin berichtet, dass sie sich bei einer Spendenaktion völlig verausgabt habe und sie trotzdem unter dem Gefühl leide, nicht genug zu tun. Aktives Engagement für die eigenen Werte lässt sich mit Selbstfürsorge ausbalancieren, um Burnout zu verhindern. Die wertvolle Energie der Wut, die mit diesem Modus verbunden sein kann, muss in konstruktive Bahnen gelenkt werden. So könnte der Patient, der sich auf Partys mit anderen Gästen in unkonstruktive Diskussionen über die Bedeutung der Klimakrise verstrickt, seine Energie lieber in den Besuch einer Klimademo investieren.

Therapist, don’t preach!

Auch unsere eigenen Überzeugungen werden unvermeidlich in der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen angesprochen, schließlich sind wir selbst betroffen. Um unseren Patient:innen einen selbstbestimmten Umgang mit ihren eigenen Werten zu ermöglichen, ist es so wichtig wie schwierig, dass wir diesen Prozess reflektierend, aber niemals missionarisch unterstützen.

Für das Therapiegespräch bedeutet das: Wenn Patient:innen aufgrund aktueller globaler Krisen in existenzielle Nöte geraten, stellt die Psychotherapie einen guten Rahmen bereit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Als Therapeut:innen können wir die subjektive Not und Hilflosigkeit normalisieren und in den Schilderungen der Patient:innen nach schädlichen Strategien Ausschau halten.

Wir suchen dann gemeinsam mit unseren Patient:innen nach einem für sie adaptiven Umgang und nach der individuell richtigen Mischung von Engagieren, Akzeptieren und Pausieren. Wenn unsere Patient:innen sich bewusst für so viel oder so wenig Engagement entscheiden, wie es sich für sie stimmig anfühlt, erleben sie sich als selbstbestimmt. Engagement für die eigenen Werte in einem ausgewogenen Maß zu realisieren, kann Menschen das Gefühl von Bedeutsamkeit vermitteln, ohne sie dabei ausbrennen zu lassen. Wenn wir so unseren Patient:innen helfen, die ihnen wichtigen Werte in konkretes Handeln zu übersetzen, bleibt Psychotherapie nicht „Talking Cure“, sondern wird auch zu einer „Action Cure“.

Zum Weiterlesen:

[Werbung] Chmielewski, Fabian (2023). Globale Krisen in der Psychotherapie: Therapeutisch konstruktiv in schwierigen Zeiten arbeiten. Weinheim: Beltz.

| Anhang | Größe |

|---|---|

| Quellen zum Download | 115.26 KB |